Autumn

de

Philippe Delerm

"L'automne est descendu sur le parc de Cheyne Walk. Les arbres ne sont plus des arbres. Infinis dégradés de tous les ors, de tous les roux, de tous les flamboiements secrets gagnés par l'ombre et le poids du passé. Comme la toile peinte d'un théâtre, ils se confondent avec la fin du jour. Octobre, le mot est doux à boire et triste comme un vin de mort, si riche encore du parfum de la vie."

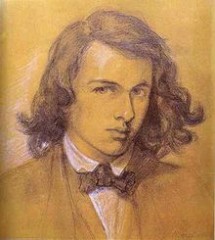

7 octobre 1869: le peintre Dante Gabriel Rossetti observe l'automne de la fenêtre de sa demeure. Il sait que le soir-même deux de ses relations vont déterrer le cercueil d'Elizabeth Siddal, sa bien-aimée. Dans le cimetière d'Highgate, tout est silencieux quand Howell et Williams ouvrent la tombe. Dedans, repose miraculeusement conservée la muse de Rossetti. Et à ses côtés, le recueil inédit de poèmes du peintre...

Puis, après cette scène éprouvante, nous replongeons dans l'Angleterre de 1850 à la rencontre d'un groupe de jeunes artistes, les Préraphaëlites.

"Un groupe d'amis, soucieux d'aller en peinture dans la même direction, en accordant davantage au regard intérieur du peintre qu'à l'exactitude de la réalité, en attachant plus d'importance au naturel qu'à la reproduction figée d'une image conformiste."

De Philippe Delerm, je n'avais lu pour l'instant que La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Mais cela faisait longtemps que je voulais plonger dans ce roman autour d'un groupe d'artistes qui me fascinent. Je les ai découverts pour la première fois grâce à Jane Austen (la couverture de Persuasion).

Malheureusement, je n'ai pas pu encore admirer en vrai leurs toiles car lors de mon dernier séjour à Londres en mai, elles avaient été envoyées pour une grande exposition à Tokyo. Du coup, cela me fera une bonne raison de retourner dans la capitale anglaise...

Au fil de pages, le lecteur est invité à suivre la trajectoire de tous ces jeunes artistes: la première génération formée notamment de John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, Walter Deverett, puis la seconde avec Burne-Jones et Morris.

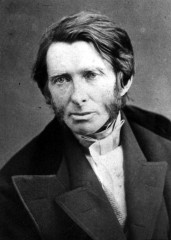

Ce voyage auprès des Préraphaëlites de 1850 à 1869 permet de croiser également les personnaités qui ont gravité autour d'eux, à l'instar de la muse Elizabeth Siddal, du critique John Ruskin, de Charles Dodgson (alias Lewis Carroll) qui les a immortalisés par la photographie.

La structure narrative s'articule autour de courts chapitres, des sortes d'"instantanés" des moments fondateurs de ce mouvement. S'intercalent également de temps en temps des lettres d'Elizabeth...

Elizabeth Siddal

Dès le début de l'ouvrage, on assiste ainsi à une rencontre fondamentale, celle de Deverett et de Siddall. Deverett remarque cette ouvrière dans un magasin de mode et immédiatement, sait que cette femme est "la vision qui venait incarner leurs rêves".

"Elle semblait descendre d'un Moyen Age florentin pour habiter son rêve, avec une mélancolie blessée, mais cette inattendue sensualité de sa bouche un peu lourde, finement ourlée, fruit d'automne à la douceur offerte de virginité mystique. Dans ses cheveux dormaient toutes les flammes, tous les secrets d'une Italie brûlée de passions séculaires et dans la blancheur de sa peau tous les ailleurs du Nord"

Quelques jours plus tard, Deverett présente Siddal au reste de ses amis lors d'une réunion pleine de dissensions. Dès le début, on sent que tous les membres ne partagent pas la même vision. Certains renoncent à l'art, d'autres préfèrent s'adonner au bonheur familial...

John Everett Millais

Dante Gabriel Rossetti

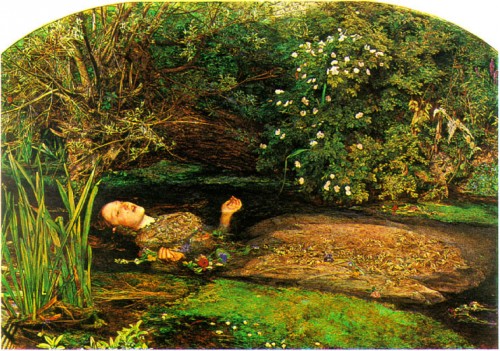

Mais l'introduction de Siddal dans le groupe va avoir un impact très fort sur deux des artistes: Millais et Rossetti. Millais va l'utiliser comme modèle pour un de ses tableaux les plus célèbres: Ophélie. Une oeuvre pour laquelle Elizabeth a dû poser pendant des heures dans une baignoire remplie, entourée de bougies.

Ophélie de John Everett Millais

La jeune femme va également entamer une relation passionnée avec Rossetti. Il va ainsi la représenter dans de nombreuses toiles sous les traits de la Béatrice de Dante. Ils s'installent ensemble avant de se marier des années plus tard, ce qui est immédiatement mal perçu par la famille du peintre et par la bonne société. Leur amour se révèle destructeur: Rossetti trompe la jeune femme, celle-ci se réfugie dans les opiacés. Et s'achève dans le drame avec le suicide de Lizzie au laudanum.

Beatrix de Dante Gabriel Rossetti

D'autres modèles vont la remplacer auprès du peintre: Fanny Conforth et Jane Morris. Mais il conservera toujours une pièce qui lui est consacrée dans son domaine.

De plus, une autre relation amoureuse qui a défrayé la chronique victorienne est explorée dans ce roman. Il s'agit du triangle formé par John Ruskin-Euphemia Ruskin-Millais. Je ne vous donnerai pas le dénouement, histoire de préserver le suspense.

J'ai été très intéressée par tous ces éléments biographiques, disséminés sans jamais trop s'appesantir. On apprend beaucoup de détails sur le mouvement, leurs contemporains. Et on ressort avec l'envie d'admirer les tableaux.

De même, j'ai apprécié les réflexions sur la condition de l'artiste.

Est-ce que le bonheur ne compromet pas le talent? Doit-il rester avant tout libre? constituent des questions soulevées par Delerm et évoquées par les peintres au fil de leur existence.

Ce livre s'attarde aussi sur la place de la femme d'artiste et de la femme-modèle dans la société victorienne. Euphemia Ruskin, Elizabeth Siddal, Christina Rossetti, Jane Morris...en sont autant d'incarnations. On sent la difficulté d'exister face à de tels hommes. Et celle-pour Lizzie-de s'affirmer en tant que démiurge (seul Ruskin la soutient dans ses tentatives picturales)

John Ruskin

On suit aussi les trajectoires de John Ruskin et de Charles Dodgson. Deux créateurs critiqués pour leur relation à l'enfance. Leurs rapports proches avec Rose et Alice ont été très commentés sous le règne de Victoria.

En revanche, j'ai moins accroché avec le style. Autant j'ai été sensible au lyrisme de la description des paysages, autant certains passages m'ont semblé trop lents (je fais notamment référence aux monologues de Rossetti)

Bref, vous l'aurez compris: j'ai beaucoup apprécié le sujet de ce roman, les considérations sur la condition d'artiste et de la femme à l'époque victorienne... Si vous cherchez à découvrir ou à approfondir votre connaissance des Préraphaëlites, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture.

Folio, 1999, 306 pages, 7,70 €

Billet dans le cadre du challenge victorien